Lavoro da molti anni in un CDI specializzato nella presa in carico di persone affette da Alzheimer o altre forme di demenza. Nel mio lavoro cerco e ho sempre cercato di capire, comprendere, acquisire e maneggiare con cura una materia tanto vasta e articolata, quanto estremamente delicata e legata alla sfera più intima e personale di ognuno. Ho provato a raccontare il senso della quotidianità lavorativa tramite delle storie (ovviamente i nomi riportati sono di fantasia), cercando di privilegiare “il bello”, quei frammenti di piacevolezza e serenità, del “qui e ora” che ancora illuminano parte della vita dei nostri utenti. Tramite queste storie intendo sottolineare ed esemplificare l’importanza della relazione; in un precedente articolo (Stevan, 2025) ho invece sottolineato l’importanza dell’ambiente.

Per cominciare: consapevolezza di malattia e contromossa

Parlando di consapevolezza di malattia dobbiamo riferirci al concetto di anosognosia, parola coniata dal neurologo francese Joseph Babinski nel 1914 per indicare l’incapacità di un paziente di riconoscere e riferire di avere un deficit neurologico o neuropsicologico. Lavorando con malati di demenza si possono incontrare diverse situazioni di anosognosia, determinate dal grado di consapevolezza di malattia e dalla sua influenza nei vissuti e nei comportamenti del malato. Ciò che è trasversale a tutte le situazioni è il senso di perdita che in qualche modo la persona deve affrontare. “Ich habe mich sozusagen verloren” (“Mi sono persa”) disse già Auguste Deter, la prima paziente a cui il neurologo tedesco Alois Alzheimer diagnosticò la malattia.

Nella mia esperienza al CDI ho osservato innumerevoli volte un comportamento tipico, cioè quello di prendere (talvolta accumulare) oggetti, apparentemente senza bisogno. Borsette e tasche si riempiono di cibo (anche perché si innescano reminiscenze dei tempi di guerra), fazzoletti di carta, carta igienica, foglietti, matite e pennarelli… L’azione che a un occhio inesperto può apparire come un banale “furto” può essere letta come una contromossa, uno strumento di contrattacco alla malattia e di difesa da una sensazione di vuoto che avanza e che erode inesorabilmente piccoli pezzi di sé. La persona risponde alla perdita con l’afferrare qualcosa, non importa cosa, quello che conta è il gesto: l’aver preso e non l’aver perso. Uno a uno e palla al centro.

Se questa è la lettura, allora quello che possiamo fare come operatori è non dare troppa importanza a questo comportamento, non rimproverare il malato, non fargli percepire il suo gesto come negativo e meritevole di un intervento da parte nostra, non cercare a tutti i costi di interrompere la sua attività o di impedirla; ovviamente il discorso è diverso in caso di oggetti pericolosi per la persona o per chi le sta vicino.

Il principio di parsimonia o rasoio di Occam

La gamma dei BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia) è molto ampia e variegata: agitazione, irrequietezza, disinibizione, affaccendamento, vagabondaggio, aggressività verbale o fisica, apatia, ansia, tristezza, deliri, allucinazioni, falsi riconoscimenti e altro ancora. Per chi affianca un malato, districarsi all’interno dei BPSD può essere estenuante, complicato e a tratti impossibile… come case manager mi prefiggo di aiutare i caregiver dei nostri utenti a conoscere, comprendere e accettare le molteplici dinamiche che possono spiegare i comportamenti dei loro cari. Lavorando in CDI con un gruppo di malati di demenza, la situazione si complica: la varietà di espressione dei BPSD, e la loro variabilità nel tempo, riguardano non una sola persona, ma più persone contemporaneamente.

Può venirci in aiuto il rasoio di Occam: si tratta di un principio ritenuto fra i criteri alla base del pensiero scientifico moderno, messo a punto nel XIV secolo dal filosofo e frate francescano Guglielmo di Occam. La metafora del rasoio concretizza l’idea che, dal punto di vista metodologico, sia opportuno eliminare nettamente le ipotesi più complicate: la spiegazione più semplice di un fenomeno o la soluzione più immediata di un problema è quella più probabile e preferibile. Applicare questo principio nell’attività quotidiana in CDI non significa generalizzare, non interrogarsi sul perché sottostante a un determinato comportamento per quell’ospite specifico in quel momento; significa considerare tutte le opzioni possibili, in base alla conoscenza della persona e della sua situazione, ma agire iniziando dall’ipotesi più ovvia e scontata.

Un esempio. Un pomeriggio una collega mi segnalò lo stato di agitazione di Antonietta (condizione anomala per lei, sempre tranquilla e gentile). In effetti era molto irrequieta: vagava senza sosta tra il corridoio e la cucina, toccando ogni cosa a portata di mano; anche il volto appariva differente, era più tirato e con un’espressione cupa. Ci interrogammo: una reazione, magari paradossa, al nuovo farmaco? un problema in acuto di tipo neurologico? la comparsa del wandering, fino a quel momento assente? Avevamo preso in considerazione diversi fattori, tranne quello più ovvio: Antonietta non riusciva a verbalizzare l’urgenza di recarsi in bagno per evacuare, e questo si stava ripercuotendo sul suo comportamento. Una volta accompagnata in bagno e aiutata, in pochi istanti tornò l’Antonietta che tutti conoscevamo. Il rasoio di Occam difficilmente sbaglia.

Il fattore J, ovvero l’arte dell’improvvisazione

“[…] due strade divergevano in un bosco ed io – io presi la meno battuta, e questo ha fatto tutta la differenza.” (Robert Frost, La strada non presa, 1916). Questa poesia ci invita a considerare cammini alternativi e poco battuti, cammini nuovi.

Durante il percorso di accompagnamento nella quotidianità, la demenza implica inevitabilmente il ripensare a tempi, ritmi e modalità; è necessario comprendere e metabolizzare il fattore imprevisto (ma a volte prevedibile e preventivabile), il cosiddetto fattore X, che a mio parere sarebbe meglio chiamare fattore J. J come Jazz, ovvero l’arte dell’improvvisazione (da non confondere con impreparazione). Nella musica Jazz il margine di improvvisazione – che esiste, seppur in misura minore di quanto si pensi – poggia solidamente su un canovaccio collaudato, studiato, conosciuto nelle pieghe più nascoste e, soprattutto, ben strutturato. Analogamente alla musica Jazz, anche l’assistenza nel mare magnum della demenza deve prevedere un ferreo canovaccio, a cui si aggiunge la capacità dell’operatore di unirsi alla jam session secondo le sue abilità, predisposizioni e intuizioni.

Il mio primo assolo jazzistico arrivò grazie al “maresciallo”, un utente benvoluto da tutti, di quelli che lasciano un’imperitura traccia nei nostri ricordi. Brigadiere in pensione, cresciuto in un Comune abruzzese con meno di 900 anime, Rino conservava dentro di sé una radicata consapevolezza contadina, che si sposava alla perfezione con modi pacati e gentili. Rifiutava sistematicamente di andare in bagno; restava, anche dopo pranzo, fermo sulla sua posizione.

“No grazie, non devo andare in bagno.”

“Sicuro maresciallo?”

“Saprò se devo fare pipì! Non mi scappa, grazie.”

Noi operatori cerchiamo sempre di rispettare la volontà degli utenti, ma in alcuni casi è necessario trovare un escamotage – sempre con il faro del rispetto dell’individuo – per uscire da una situazione che può causare numerose problematiche. Nello specifico, il maresciallo tratteneva per 7-8 ore l’urina, con diversi possibili effetti (dolori o fastidi addominali, irritabilità, disturbi del comportamento, infezioni delle vie urinarie, ecc.); spesso bagnava i pantaloni, con la spiacevole conseguenza di provare frustrazione e vergogna.

Grazie alla conoscenza di Rino, un giorno trovai la chiave giusta per entrare. Il maresciallo proveniva da un piccolo paese abruzzese; in quei contesti contadini del dopoguerra, le figure cardine erano tre: il prete, il medico o farmacista, il carabiniere. Rino apparteneva a una generazione per la quale la parola del medico era legge; sfruttai quindi quell’elemento.

“Maresciallo, scusi se la disturbo dopo pranzo…”

“Ma ci mancherebbe, ha bisogno?”

“In effetti sì. Ho sentito al telefono il suo dottore e mi ha detto che possiamo procedere con l’esame delle urine.”

“Adesso?”

“Sì, il medico consiglia nel primo pomeriggio.”

“Bene, meglio non trascurare certe cose. Devo pagare?”

“No, no, è un servizio che paga il Comune di Milano. Tra l’altro c’è una novità… Non deve fare pipì nella solita provetta, ma direttamente nel water; vede, dalla Germania ci hanno fatto avere l’ultima scoperta dei loro medici, una polvere che viene disciolta nella tazza del gabinetto, così che lei può liberarsi normalmente… a quel punto la polvere reagirà con l’urina. Il referto è immediato. Se l’acqua della tazza si colora di blu, significa che c’è un’infezione e dovrà fare degli accertamenti… se invece l’acqua sarà di colore giallo o giallino, significa che è tutto a posto e che lei è sano come un pesce!”

“Ma è una meraviglia! Andiamo, andiamo… in effetti sa cosa le dico? Che mi scappa proprio la pipì…”

Per ogni serratura c’è una specifica chiave; conoscere la biografia della persona è una variabile decisiva. Se avessi usato questo approccio con Santa, una signora che mal vedeva i camici bianchi di ogni tipo, e che invece avrebbe seguito alla cieca qualsivoglia indicazione venuta dal parroco, nella migliore delle ipotesi mi avrebbe riso in faccia. La conoscenza di Rino, grazie alle conversazioni con la figlia e alla lettura della scheda sociale, mi permise di avere in mano il giusto mazzo di chiavi per quella specifica serratura. Fondamentale, poi, è confrontarsi e condividere l’operato nel proprio gruppo di lavoro: questo per crescere collettivamente e per riempire i nostri mazzi di più chiavi possibili, così da poter aprire un numero sempre maggiore di serrature.

Un ciglione e mezzo… forse un cestrafone!

Per un operatore che lavora con persone anziane, pescare a piene mani dalla cultura italiana degli anni ‘60/’70/’80 dovrebbe essere un imperativo. Il lavoro quotidiano passa da diversi snodi, più o meno ardui, più o meno significativi; saper cogliere il riferimento giusto o imboccare la citazione corretta per ogni occasione è a volte un vero e proprio “salva vita” relazionale e assistenziale. Consente di entrare in rapporto con l’utente per strappargli un sorriso o una risata, per includerlo e farlo sentire parte di un gruppo, per far sì che il suo “qui e ora” sia leggero, sereno e piacevole.

Con questo spirito nacque in un pomeriggio d’autunno di qualche anno fa un autentico tormentone per noi operatori del CDI. A margine della sessione di musicoterapia mi accorsi che Pino se ne stava in disparte, triste e solo, sprofondato in poltrona. Non era da lui. Pensai a come coinvolgerlo, in maniera discreta. Sondai il terreno.

“Pino, te lo ricordi il gioco di Raffaella Carrà, quello dei fagioli? Quello in cui la gente da casa telefonava per indovinare quanti fagioli c’erano nel vaso di vetro…”

“Ah, sì…”

“Ma alla fine, Pino, quanti erano quei fagioli?”

Pino cambiò espressione e anche la postura si modificò. Si raddrizzò e assunse l’espressione di chi sta elaborando una risposta.

“Mah… saranno stati un ciglione, un ciglione e mezzo.”

Un ciglione, un ciglione e mezzo… e adesso?! Accanto a noi, Luisa aveva osservato in silenzio e con discrezione, come sua abitudine. Decisi di coinvolgerla.

“Luisa, tu che sei laureata in chimica e sei senz’altro più capace di me nel maneggiare questi numeri… ma a quanto corrisponde un ciglione?”

Nessuna risposta.

“No, dicevo, Luisa… secondo te, a quanto corrisponde un ciglione?”

“Eh, un attimo, ci sto pensando!”

Più che giusto: sono i loro tempi a dettare il ritmo, non i nostri. Senza fretta, quindi. Pausa teatrale, e poi Luisa calò l’asso.

“Un ciglione è come un cestrafone.”

Da quel giorno per noi operatori del centro diurno esistono due nuove misurazioni: il ciglione e il cestrafone.

Questa modalità di coinvolgimento non si configura come mancanza di rispetto nei confronti degli ospiti; si tratta di un tentativo, delicato e rispettoso, per entrare per qualche istante nel mondo della patologia, e – attraverso la riattivazione del vissuto – per contrastare, attenuare o prevenire i disturbi comportamentali.

Come operatori ci siamo interrogati spesso sulla valenza del ricordo affettivo (reminiscenza) per impedire l’isolamento o attenuare i momenti di ansia e irrequietezza. Grazie alla conoscenza del vissuto di ciascuno dei nostri ospiti abbiamo trovato le chiavi delle relazioni, in cui l’utente potesse sentirci vicino e percepire contemporaneamente il mondo intorno a lui. Un mondo meno ostile, lontano o buio. Una canzone, il nome di un familiare o di un animale posseduto in passato, un film, la squadra di calcio preferita, una borsetta, un foulard, un personaggio televisivo… siamo noi a dover entrare nella realtà del malato (in punta di piedi, con rispetto e con delicatezza), anche quando le sue affermazioni non hanno una logica apparente. Proprio lì, spesso, si trovano le risposte a un determinato comportamento; a noi trovarle.

Nel concreto il nostro approccio quotidiano riunisce gli elementi principali del modello Gentlecare di Moyra Jones, della filosofia Humanitude di Yves Gineste e Rosette Marescotti, dell’approccio capacitante di Pietro Vigorelli, di alcune tecniche di orientamento come la ROT (Reality Orientation Therapy) o affini. Ci approcciamo alla malattia di Alzheimer utilizzando un equilibrato mix tra di essi, con una pietra angolare ben presente in tutti noi: i nostri utenti non sono l’Alzheimer, hanno l’Alzheimer. È molto diverso. Altrimenti non si spiegherebbe come riescano a dire frasi che sembrano strampalate, ma che esprimono tanto, quali “Beh, ma io ti conoscevo già prima di conoscerti” oppure “Io parlo con te perché non ho niente da dire”.

8.30: caffè, giornale e… pronto per andare in ufficio!

Eccolo lì, con precisione svizzera, bussare alla porta del CDI, accompagnato dal figlio prima di recarsi al lavoro. Giovanni, direttore di banca in pensione, impeccabile come sempre: giacca, camicia azzurra o bianca, cravatta regimental, pantalone perfettamente stirato, elegante orologio al polso sinistro, nessuna traccia di barba incolta, pettinato con la riga rigorosamente a destra. L’afasia di Giovanni era molto severa; afasia non fluente: sostanzialmente il 99% della sua comunicazione passava per il canale non verbale. Per farsi capire gli bastava uno sguardo (il più delle volte austero, come da direttore vecchio stampo).

Un minuto dopo l’ingresso, Giovanni era già seduto sulla “sua” sedia. Se entro 60 secondi non gli portavi una tazzina di caffè, potevi quasi “sentire” le sue parole, semplicemente incrociando il suo sguardo torvo: “Giovanotto, il mio caffè? Oggi fa sciopero per caso? Inaccettabile!”. Dopo il caffè, non lasciando mai la sua postazione di comando – centro stanza e senza ostacoli visivi (da lì poteva monitorare e controllare tutta la sala) – aspettava il giornale. Non era più in grado di leggere, ma era rimasto il rito, l’abitudine. Una coperta di Linus fatta di cellulosa e inchiostro, se vogliamo vederla così.

L’aspetto più complicato con Giovanni era l’accompagnamento ai servizi igienici. Tendenzialmente come operatori, per praticità, suggeriamo ai familiari un abbigliamento semplice e comodo: pantaloni della tuta, polo o t-shirt, un maglione e scarpe comode, magari quelle col velcro. Questo per semplificare le operazioni di svestizione/vestizione, già complicate dal dover indossare i guanti monouso, oltre che per facilitare l’utente nelle operazioni da compiere, cercando così di mantenere il più possibile le sue autonomie residue. Giovanni però vestiva elegante e classico, da ufficio. Nel suo caso non ci saremmo mai sognati di snaturarlo (perché di questo si sarebbe trattato) e spogliarlo, letteralmente e metaforicamente, della sua “divisa”. L’abbigliamento era un ponte con il suo passato, una seconda pelle; non si trattava solo di giacca e cravatta: era un vero e proprio legame identitario, il suo modo di “imporre” se stesso al di là della malattia. E questo va non solo rispettato, ma incoraggiato in qualche modo… anche impiegando un po’ di tempo e di pazienza in più; d’altronde, è questo il nostro lavoro: dobbiamo rispettare tempi e modi degli utenti, adeguandoci noi a loro e mantenendo intatta la dignità fino all’ultimo.

Ci vorrebbe un amico

Avrei centinaia di scatti “rubati” alla quotidianità del centro diurno in cui si potrebbe apprezzare in maniera plastica il fenomeno di auto-mutuo aiuto tra gli ospiti del CDI: un aiuto concreto, amicale e disinteressato. L’immagine più nitida in merito me l’ha regalata Flavio, un ospite su cui non avrei scommesso un euro circa la sua permanenza al centro diurno, viste le premesse. Pochi minuti dopo aver messo piede al CDI voleva sistematicamente rincasare, e nessuna delle frasi o azioni standard che si utilizzano in queste circostanze sortiva l’effetto desiderato. Già, cosa fare in caso di rifiuto e di oppositività da parte di un ospite? Si può attendere 5 minuti per riproporre la richiesta, non contraddire, rispettare i suoi tempi, cambiare l’interlocutore/operatore… niente; nulla di tutto ciò aveva effetto con lui. La chiave che trovammo fu inaspettata e sorprendente.

Dopo l’ennesima minaccia di chiamare i carabinieri se non lo avessimo fatto uscire, Flavio si accorse di qualcosa che stava accadendo alle mie spalle e che catturò completamente la sua attenzione. Notò un ospite, supervisionato dal nostro fisioterapista, in netta ed evidente difficoltà a deambulare. Si avvicinò.

“Salve. Se ha bisogno di aiuto, chieda pure. Sono pratico di queste cose: mia moglie utilizza un bastone da anni…”

“Grazie, molto gentile.”

“Ma si figuri…”

Intervenni cauto.

“Ah, grazie Flavio, così aiuti il fisioterapista! Potresti seguirli negli esercizi, se te la senti, e magari spostare oggetti ingombranti o pericolosi nel loro tragitto. Ci manca solo una caduta!”

“Ma certo!”

“È proprio vero Flavio, chi trova un amico…”

“Trova un tesoro!”

Da quel giorno, sfruttando la leva della naturale predisposizione di Flavio nell’aiutare amichevolmente chiunque fosse in difficoltà, cambiò completamente lo scenario, e Flavio divenne una colonna del nostro CDI: si sentiva ancora utile, di aiuto per qualcun altro, e non un peso, una persona difettata. Mi piace pensare che (ri)dando a Flavio un ruolo “centrale” nella quotidianità del CDI non solo attenuammo considerevolmente alcuni sintomi (BPSD Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia), ma soprattutto ripristinammo, se così si può dire, la sua dignità di essere umano, a prescindere dalla malattia di Alzheimer.

Ritorno al futuro

Dieci anni di centro diurno, chi l’avrebbe detto? In realtà, io. Fin dai primi mesi capii che quello era il mio lavoro, la mia professione. Il famoso detto di Confucio “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita” si avvicina al mio stato d’animo. Difficilmente potrei mettere la stessa passione e abnegazione in altro; professionalità sì, ma quella è un’altra questione. L’OSS e poi il case manager li ho interpretati e vissuti fin dall’inizio come una seconda pelle, qualcosa che sentivo comodo come un guanto che calza a pennello. Credo che valga anche per molti miei colleghi (o almeno lo spero).

Difficilmente si può rimanere a lungo nel settore dell’assistenza se non sei pienamente connesso a quello che fai, se non ci metti del tuo, se non ami il tuo lavoro. Se ci sono passione e dedizione per quello che si fa, allora la “ricetta” è relativamente semplice; altrimenti, il rischio di burn out è troppo forte. La routine, i comportamenti ripetitivi degli ospiti, la scansione della giornata (dall’arrivo mattutino dei pulmini alle pulizie serali) può dare all’OSS un senso di controllo e sicurezza, può permettere di vedere e leggere la realtà intorno a sé come familiare e in parte prevedibile, può aiutare a individuare e gestire al meglio le situazioni potenzialmente foriere di disagi o intoppi vari, ma può anche essere mentalmente stancante e persino alienante.

Impossibile, lavorando in un CDI, non riflettere sull’invecchiamento e sulle conseguenze che questo comporta; impossibile non prefigurarsi la propria vecchiaia, non chiedersi “Come sarò io alla sua età?” o “Capiterà anche a me di non riconoscere mia moglie?”. Il tema del tempo che passa è inevitabilmente diventato un leitmotiv, una sorta di deformazione professionale che contraddistingue le mie giornate, il mio vissuto.

Altrettanto impossibile evitare il lutto. Il mio lavoro, inevitabilmente, mi pone diverse volte all’anno davanti alla morte. Non ci si abitua mai. Ti colpisce sempre in pieno petto… anche se quell’utente non ti era simpatico. La morte di qualcuno ti costringe ad affrontare la mortalità, anche la tua. Il nostro modo di elaborare? Ricordare. Non passa settimana che in qualche modo, anche per brevi citazioni o rimandi, non evochiamo il ricordo di ospiti che non ci sono più, strappandoci vicendevolmente un sorriso, per poi continuare il nostro lavoro. È il nostro modo di elaborare la mancanza dei nostri ospiti, con cui abbiamo condiviso tante giornate. Ci mancano tutti.

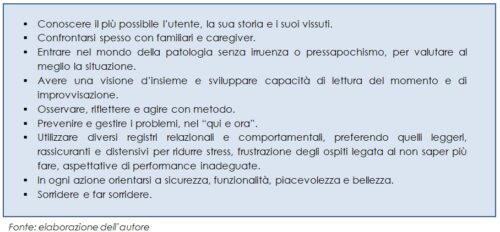

Per concludere, riassumo in un box i cardini del modello di intervento della cooperativa in cui lavoro e della mia professione, che mi hanno accompagnato nel passato, caratterizzano il presente e indicano il cammino per il futuro.