Nonostante le numerose raccomandazioni, ai diversi livelli istituzionali, che mirano a potenziare i servizi di assistenza continuativa nella comunità, in particolare quelli realizzati al domicilio, l’ospedale continua a essere un punto di snodo fondamentale per le persone con demenza e per il sistema di assistenza continuativa. In generale, il ricorso all’ospedalizzazione cresce all’aumentare dell’età: si stima che le persone anziane rappresentino circa il 40% dei degenti in ospedale. Al contempo si può affermare che oggi l’ospedale male si adatta ai bisogni delle persone cognitivamente fragili, per loro natura caratterizzate dalla presenza di comorbidità, poli-farmacologia ed elevato carico socio-assistenziale.

Dati epidemiologici ed elementi di contesto

Già oltre vent’anni fa gli studi italiani sulla popolazione ultrasessantenne mostravano una prevalenza della demenza compresa fra il 5,9% (Ravaglia, et al., 2002) e l’8% (Prencipe, et al., 1996).

Secondo gli studi più recenti, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 1/1/2023, in Italia si stimano 1.126.961 casi di demenza tra le persone di età pari o superiore a 65 anni e 23.730 casi di demenza tra le persone di età compresa tra i 35 e i 64 anni (demenza a esordio giovanile), cui vanno aggiunti 952.101 casi di MCI (Mild Cognitive Impairment) o disturbo neurocognitivo lieve (Istituto Superiore di Sanità, 2024). Tali numeri portano inevitabilmente e continuamente a una progressiva rivalutazione dei servizi di assistenza per le persone con demenza.

La cronicità, in particolare nelle fasce più anziane della popolazione, comporta un crescente impegno di risorse e richiede continuità di assistenza di lunga durata, nonché una forte integrazione tra i servizi sanitari e sociali (Fosti, Notarnicola, 2019). Tale situazione assume un particolare rilievo nelle persone con demenza, considerando la loro vulnerabilità; infatti, laddove si verifichino condizioni cliniche acute, per cui è richiesto un accesso al pronto soccorso o un ricovero ospedaliero, esse vanno a sommarsi alle condizioni preesistenti, comportando un cambiamento spesso accompagnato da angoscia, confusione e comparsa di delirium.

L’ospedalizzazione è un evento frequente per una persona fragile, ma al contempo rappresenta un aumento di rischio di declino funzionale, delirium, cadute, eventi negativi da farmaci, infezioni, lesioni da decubito, con frequente peggioramento della prognosi in termini di durata della degenza, rischio di istituzionalizzazione, morbilità e mortalità, come documentato da numerosi studi (Gorbien, et al., 1992). L’obiettivo minimo dopo un ricovero dovrebbe essere il mantenimento delle funzionalità della persona, anche se può capitare che il ricovero ospedaliero rappresenti un’opportunità chiave di accedere a una valutazione e ricevere una diagnosi ancora non definita.

Le persone con demenza rappresentano perciò una sfida costante all’organizzazione della cura ospedaliera in tutte le sue fasi, dall’ammissione al pronto soccorso, sino alla degenza nel reparto. La maggiore vulnerabilità che le caratterizza – ovvero le limitate capacità di adattamento e di recupero e la gravità della patologia che ha determinato il ricovero, associata con altre patologie – porta a un quadro di multimorbilità ed estrema fragilità.

Il progetto di Federazione Alzheimer Italia

Per comprendere meglio la situazione e provare a trovare risposte concrete alle criticità sopraelencate, la Federazione Alzheimer Italia – la principale organizzazione non profit sul territorio nazionale dedicata alla demenza e alla malattia di Alzheimer – ha avviato nella primavera 2024 un Tavolo di lavoro con diverse realtà ospedaliere nazionali: si tratta di enti ospedalieri pubblici o con collaborazioni pubblico-privato del Nord e del Centro Italia, reparti ospedalieri afferenti all’università e centri di ricerca, ciascuno dei quali impegnato ad affrontare a diversi livelli l’inclusione e la valorizzazione del percorso di cura ospedaliero della persona con demenza.

L’iniziativa si collega alla finalità di approntare anche in Italia quanto sta avvenendo in altri Paesi – in primis Paesi anglosassoni (Regno Unito, Australia), ma con contaminazioni anche altrove (Belgio, Germania, Olanda) -, ovvero sensibilizzare luoghi di cura quali gli ospedali nei confronti dei bisogni delle persone con demenza.

Si tratta di un progetto che allarga l’attivismo “Dementia Friendly Italia”, avviato in Italia nel 2016 e che comporta un lavoro congiunto di svariati attori nel combattere i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti delle persone con demenza. Obiettivo finale del progetto è redigere delle Linee di indirizzo per migliorare l’accoglienza in pronto soccorso e la degenza in ospedale delle persone fragili, realizzando così anche in Italia una rete di Dementia Friendly Hospital; il termine auspicato è 18 mesi dall’avvio del progetto.

Si è proceduto dapprima alla stesura di un questionario destinato agli operatori, con domande chiuse a risposta multipla e domande aperte per approfondimenti, autosomministrato e da compilare on line. Sono stati raccolti ed elaborati circa 170 questionari: fra i rispondenti hanno prevalso gli infermieri, i medici e gli operatori socio-sanitari (rispettivamente 42%, 27% e 11%); le situazioni di lavoro più rappresentate sono i reparti di degenza ospedaliera non geriatrica, i reparti di geriatria, il pronto soccorso (rispettivamente 40%, 7%, 7%); le restanti percentuali afferiscono a situazioni eterogenee, riferite a operatori di servizi ambulatoriali, territoriali e domiciliari. Oltre la metà dei rispondenti lavora da più di 20 anni.

Circa la metà degli operatori ritiene di avere buone conoscenze sulla demenza – acquisite durante il percorso di studi di base o attraverso corsi di aggiornamento – e si sente preparata ad affrontare situazioni pratiche: il 52% si considera abbastanza in grado di comunicare con persone con demenza, il 56% di comprenderne i bisogni, il 51% di gestire situazioni in cui la persona sia confusa o agitata.

Nonostante le conoscenze dichiarate, solo un terzo degli operatori si dichiara a proprio agio nell’offrire assistenza a una persona con demenza; il 40% si dichiara abbastanza a proprio agio, circa un quarto dichiara di non sentirsi a proprio agio. Questo evidenzia una criticità importante: una parte del personale sanitario, pur ritenendo di avere competenze adeguate, non si sente sufficientemente sicura nell’applicarle nella pratica quotidiana.

Per migliorare la situazione gli operatori propongono alcune soluzioni:

- il 78% chiede un aumento del personale dedicato nei reparti;

- il 60% sottolinea la necessità di maggiori informazioni sui servizi, da fornire in fase di dimissione a persone con demenza e caregiver;

- il 50% suggerisce più flessibilità negli orari di visita, oltre che un maggior coinvolgimento dei volontari.

A fronte di queste prime informazioni, il Tavolo di lavoro della Federazione Alzheimer Italia ha poi preparato un questionario rivolto a coloro che si prendono cura di una persona con demenza, perché potessero raccontare la propria esperienza di accesso al pronto soccorso e/o di ricovero ospedaliero. Analogamente a quanto previsto per gli operatori, il questionario per i caregiver è con domande chiuse a risposta multipla e domande aperte per approfondimenti, autosomministrato e da compilare on line. Grazie alle associazioni locali e alla divulgazione tramite i canali social è stato possibile raggiungere un vasto pubblico eterogeneo, distribuito su tutto il territorio nazionale; i rispondenti sono stati circa 800.

Riguardo all’accesso al pronto soccorso, solo il 40% dei familiari ha potuto accompagnare il proprio congiunto in ambulanza. Tuttavia, il parere sul personale del trasporto è stato positivo: il 60% dei familiari lo ha ritenuto sufficientemente competente, il 22% eccellente; il 50% dei familiari ha valutato adeguato il supporto ricevuto, con una qualità soddisfacente nello scambio di informazioni utili alla cura della persona assistita.

Giunti al pronto soccorso, l’esperienza è risultata diversa: quasi il 60% dei familiari dichiara di non avere trovato personale in grado di comprendere i bisogni del proprio congiunto o di assisterlo se in stato di confusione e agitazione. Inoltre, il 32% dei familiari ritiene di non avere ricevuto informazioni puntuali nel corso dell’attesa e oltre la metà segnala la mancanza di un supporto adeguato rivolto ai familiari stessi.

Riguardo all’esperienza vissuta durante il ricovero in reparto, più della metà dei familiari ritiene di non avere trovato personale in grado di interagire e di prestare assistenza adeguata al proprio congiunto con demenza. Il 35% dei caregiver segnala poi di avere ricevuto, in fase di dimissione, informazioni incomplete riguardo la natura del problema, mentre il 43% lamenta carenza di indicazioni sulla gestione domiciliare post-dimissione.

Infine, circa il 70% dei familiari ritiene che il proprio caro sia stato poco o per nulla informato in modo adeguato nelle diverse fasi dell’assistenza, sia in pronto soccorso sia durante il ricovero in reparto.

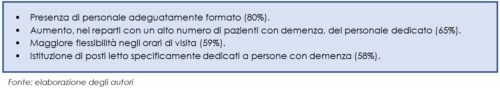

Mentre fra le proposte degli operatori – per rendere l’esperienza in pronto soccorso o in reparto più adeguata alle esigenze delle persone con demenza e delle loro famiglie – prevale quella di una maggiore dotazione di personale dedicato, l’attenzione dei caregiver si orienta alla qualità della formazione del personale.

I questionari rivolti a operatori sanitari e a caregiver hanno rappresentato un primo passo fondamentale, per comprendere da vicino le criticità e i bisogni reali che emergono nell’interazione quotidiana tra ospedale e persone con demenza. Ma si è trattato, appunto, solo dell’inizio: i risultati ottenuti hanno posto le basi per l’elaborazione delle prime indicazioni della Federazione Alzheimer Italia verso la costruzione di un modello di Ospedale Dementia Friendly, capace di coniugare competenza clinica, sensibilità relazionale e inclusione ambientale.

Accanto all’ascolto dei professionisti e dei familiari, sarà fondamentale – in una logica realmente inclusiva – prevedere strumenti e modalità per raccogliere anche il punto di vista diretto delle persone con demenza, utilizzando forme di comunicazione adattate alle loro capacità. Solo così sarà possibile costruire interventi che rispecchino in modo autentico i bisogni e il vissuto di chi è direttamente coinvolto nell’esperienza ospedaliera.

Le prospettive future si articolano lungo un percorso più ampio e strutturato, che si sviluppa attraverso le seguenti fasi progettuali e operative:

- fase 1a – personale preparato: migliorare la risposta dei professionisti nel comprendere il comportamento della persona con demenza;

- fase 1b – personale preparato: il ruolo dell’apprendimento esperienziale nell’incoraggiare la riflessione sulla responsabilità di cura;

- fase 2 – percorso di cura interdisciplinare e continuità assistenziale multidimensionale;

- fase 3 – ambienti di cura adatti – riqualificazione degli spazi ospedalieri;

- fase 4 – monitoraggio e valutazione.

Migliorare la risposta dei professionisti nel comprendere il comportamento della persona con demenza

Alla luce delle osservazioni e delle richieste emerse, appare evidente che il primo passo per rendere l’ospedale un luogo capace di rispondere in modo appropriato ai bisogni delle persone con demenza sia investire nella formazione del personale sanitario, promuovendo un cambiamento culturale che valorizzi la comprensione della malattia e delle sue manifestazioni comportamentali. Organizzare cicli di incontri di formazione e confronto che coinvolgano le differenti figure professionali dell’équipe – quali medici, infermieri e OSS (tra le principali figure coinvolte) – rappresenta un percorso obbligato per migliorare la presa in carico della persona con demenza.

In questa prospettiva, risulta vincente la programmazione di un percorso formativo che possa essere pensato come continuativo, integrato e multidisciplinare, al fine di affrontare dapprima tematiche cruciali quali la comprensione dei comportamenti e la comunicazione empatica, in un’ottica di approccio centrato sulla persona. A ciò si possono poi aggiungere tematiche ulteriori, quali la prevenzione del delirium, la prevenzione delle cadute/mobilizzazione, la nutrizione e la disfagia, la riduzione delle terapie farmacologiche in atto.

Il ruolo dell’apprendimento esperienziale nell’incoraggiare la riflessione sulla responsabilità di cura

È fondamentale che medici, infermieri, OSS e personale di supporto acquisiscano non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze pratiche utili a considerare e trattare il comportamento delle persone con demenza come forma di comunicazione di un bisogno, e non come semplice sintomo da contenere. Essenziale risulta pertanto l’adozione di metodologie formative esperienziali, come le simulazioni e il role-playing, capaci di incoraggiare una riflessione profonda sulla responsabilità della cura e di sviluppare una maggiore empatia nei confronti del percepito e del vissuto delle persone con demenza.

In tutti i livelli dei percorsi di cura, dal pronto soccorso alla degenza, è auspicabile sia individuato – ove possibile – un referente unico per la persona con demenza, figura che garantisca coerenza nell’assistenza e rappresenti un punto di riferimento anche per i familiari. Accanto a questo, la programmazione di incontri periodici di confronto di équipe tra i diversi operatori coinvolti (medici, infermieri, OSS) potrebbe favorire la circolarità nella condivisione delle difficoltà, delle strategie e delle soluzioni, contribuendo a rafforzare un lavoro di squadra orientato alla qualità della cura.

Una ottima prassi auspicabile, e alla quale alcune realtà hanno già avuto accesso, è l’inserimento strutturato nei corsi di laurea e nei percorsi post-laurea delle professioni sanitarie di moduli specifici sulle tematiche della demenza, della gestione dell’acuzie e delle fatiche comportamentali: questo rappresenta un investimento indispensabile, per formare nuove generazioni di professionisti preparati, sensibili e consapevoli.

Percorso di cura interdisciplinare e continuità assistenziale multidimensionale

Perché l’ospedale diventi davvero un luogo di cura adeguato alle esigenze della persona con demenza, è fondamentale che alla qualità della formazione del personale si affianchi un’attenzione concreta alla continuità assistenziale. Come emerso dai questionari raccolti, elementi come una maggiore flessibilità negli orari di visita e il coinvolgimento attivo dei volontari rappresentano fattori chiave per rendere il percorso di cura più efficace e centrato sulla persona.

In particolare, la comunicazione tra professionisti rappresenta una condizione indispensabile per garantire un’assistenza personalizzata, continua e rispettosa della fragilità cognitiva della persona. Ad esempio è importante che, laddove possibile, le persone con demenza non vengano sottoposte a spostamenti inutili di letto o di reparto, se non per esigenze cliniche imprescindibili. Ogni trasferimento dovrebbe avvenire solo dopo una presa in carico adeguata, supportata dal passaggio tempestivo e completo delle informazioni cliniche attraverso sistemi informatizzati e dal contatto diretto tra i membri delle équipe coinvolte. Affinché tale continuità comunicativa sia realmente efficace, è fondamentale la presenza di un riferimento stabile e coordinante all’interno del percorso assistenziale.

Attivare precocemente un approccio multidisciplinare significa prevedere la presenza di un case manager o referente di percorso, che accompagni la persona durante la degenza con una tempestiva attivazione di valutazioni multidimensionali (funzionali, cognitive, nutrizionali) e la definizione anticipata di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), condiviso con tutti gli attori della cura, compresi caregiver e servizi territoriali.

Perché il percorso di cura sia realmente allargato e multidimensionale, esso deve essere in grado di accompagnare la persona con demenza ben oltre i confini dell’ospedale. Un tale approccio richiede l’attivazione di sinergie tra i diversi attori del territorio, in particolare con le associazioni locali, che possono offrire operatori competenti, non solo per supportare il percorso assistenziale in ospedale, ma anche per formare i caregiver e fornire loro strumenti concreti per affrontare il rientro a casa dopo un ricovero.

Una continuità assistenziale efficace passa necessariamente attraverso la pianificazione di dimissioni protette, che prevedano il coinvolgimento tempestivo dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), dell’infermiere di comunità, delle organizzazioni del terzo settore e dei servizi di tutela sociale. In questo modo la dimissione non rappresenta una rottura nel processo di cura, ma una sua naturale prosecuzione nel contesto di vita della persona.

A supporto di questa visione integrata, diventa fondamentale riconoscere il ruolo attivo dei familiari come parte integrante dell’équipe di cura. Consentire il loro accesso in reparto con modalità flessibili, al di là dei rigidi orari di visita, significa valorizzarli come caregiver informali e interlocutori privilegiati del personale sanitario, capaci di contribuire in modo continuativo al benessere del proprio caro.

Ambienti di cura adatti – riqualificazione degli spazi ospedalieri

Oltre alla formazione del personale, è indispensabile intervenire sulla qualità degli ambienti fisici, rendendoli più accessibili, rassicuranti e adeguati alle esigenze delle persone con demenza. Questo significa introdurre una semplice segnaletica chiara e intuitiva, ridurre i rumori ambientali, garantire una buona illuminazione, creare spazi di attesa più accoglienti e meno caotici, prevedere aree dedicate alla presenza continuativa dei caregiver.

Ambienti riprogettati e ripensati alla luce dei bisogni e delle fragilità delle persone con demenza possono contribuire a ridurre lo stress, a migliorare l’orientamento e a prevenire l’insorgenza di sintomi comportamentali acuti come l’agitazione, la confusione, la sovraeccitazione e il disagio.

Monitoraggio e valutazione

Il cammino progettuale spesso si fa a ritroso, partendo dall’impatto e ragionando sulle precondizioni necessarie affinché questo si verifichi, precondizioni che dovranno essere prodotte attraverso le azioni progettuali. Alla base del processo vi è la necessità di tradurre quanto atteso in obiettivi intermedi chiari, ovvero in risultati tangibili, visibili e sperimentabili dalle persone coinvolte. Le domande che possiamo porci sono: quali cambiamenti nell’ambiente fisico, sociale o in entrambi dovranno essere apportati?; quali risultati ci attendiamo, concretamente?

A partire da queste riflessioni, occorre poi declinare gli obiettivi in attività operative, chiedendosi:

- chi sarà coinvolto? dove? quando?

- in che modo queste attività condurranno al raggiungimento degli obiettivi?

- quali strategie saranno adottate?

- quali sfide prevediamo di incontrare?

La progettualità fino a qui fatta di indicatori di processo e impatto non può prescindere da un sistema strutturato di valutazione dell’efficacia. È necessario monitorare costantemente l’impatto delle azioni attraverso indicatori concreti: valutando la gestione delle risorse e dei rischi (es. riduzione dei giorni medi di degenza, calo del numero di episodi di delirium e del ricorso a contenzioni, aumento della soddisfazione di operatori e familiari, attivazione sistematica delle dimissioni protette).

Solo un approccio progettuale fondato sui dati, sulla revisione continua e sulla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti potrà rendere l’ospedale un vero luogo di cura e dignità per le persone con demenza. Un luogo in cui la fragilità cognitiva non sia più vissuta come un ostacolo, ma come una sfida da accogliere con competenza, responsabilità e umanità.

Conclusioni

Alla luce delle analisi svolte, emerge con chiarezza come l’attuale organizzazione ospedaliera non sia adeguata ai bisogni complessi delle persone con demenza. I risultati ottenuti dai questionari a operatori e a caregiver confermano la presenza di criticità sistemiche: carenza formativa, scarsità di risorse umane dedicate, ambienti inadatti e limitata continuità assistenziale, che in un primo accesso ospedaliero peggiorano le condizioni e ancor più rendono poi ineluttabile, per una riacutizzazione o un nuovo ingresso, l’istituzionalizzazione della persona (Landefeld, et al., 1995; Wald, et al., 2011).

Sebbene gli eventi avversi associati con l’ospedalizzazione non potranno mai essere del tutto eliminati, è certamente possibile – come dimostrato da alcuni studi clinici – ridurre, almeno in parte, la loro incidenza o la loro gravità (Landefeld, et al., 1995). I dati raccolti indicano anche la presenza di consapevolezza da parte degli operatori e dei familiari, che si traduce in una domanda chiara di cambiamento: più formazione, maggiore coinvolgimento dei caregiver, flessibilità organizzativa e personalizzazione della cura.

Infatti, come analizzato, la risposta più rilevante emersa è la necessità di acquisire competenze adeguate, anche di tipo pratico, che permettano agli operatori di sentirsi realmente in grado di interagire con una persona con demenza e, ai familiari, di essere parte attiva e consapevole nel processo di cura. Questi dati rafforzano l’urgenza di un ripensamento complessivo dell’organizzazione ospedaliera, che non può più prescindere da un’integrazione strutturata dei familiari nel processo di cura, da una comunicazione trasparente e da una reale valorizzazione della relazione di prossimità come parte integrante della cura stessa.

In questo contesto, come sottolineato, un elemento centrale e spesso trascurato è il sostegno ai caregiver informali, in particolare ai familiari della persona ricoverata. I congiunti rappresentano una risorsa preziosa e insostituibile, poiché fungono da ponte tra l’ambiente domestico e familiare quotidiano e quello ospedaliero, spesso percepito da chi vive con una compromissione cognitiva come disorientante, impersonale e difficile da decifrare. Garantire ai familiari supporto, riconoscimento e coinvolgimento attivo nel percorso assistenziale non solo migliora la qualità della cura, ma contribuisce anche a contenere l’angoscia e la solitudine della persona ricoverata.

Allo stesso tempo è fondamentale riconoscere il diritto delle persone con demenza a essere ascoltate in prima persona, anche quando la comunicazione verbale è compromessa. I comportamenti, le espressioni non verbali, le reazioni emotive sono forme di linguaggio che richiedono personale formato e consapevole. Gli ospedali dementia friendly devono quindi dotarsi di strumenti e strategie capaci di raccogliere il vissuto della persona con demenza in modo rispettoso e adeguato, affinché l’organizzazione delle cure non si basi solo sul punto di vista altrui, ma includa anche quello della persona direttamente coinvolta nella malattia.

A rafforzare questa evidenza vi è il dato, particolarmente allarmante, secondo cui quasi il 50% delle persone con demenza – sia in pronto soccorso che in reparto – non riceve informazioni adeguate circa le proprie condizioni cliniche. Questo dato è indicativo non solo di una carenza comunicativa, ma anche di una scarsa considerazione della persona in quanto tale, ovvero come soggetto attivo di diritti, bisogni e dignità. In parallelo, circa il 50% degli operatori e dei familiari concorda sull’importanza di garantire maggiore flessibilità negli orari di visita, riconoscendo nel familiare un alleato strategico, capace di accompagnare la persona con demenza durante la degenza, colmare i vuoti relazionali e contribuire concretamente al benessere e alla stabilità emotiva del paziente.

Il progetto Dementia Friendly Hospital in Italia è ancora all’inizio; non è quindi possibile dare una risposta definitiva a una domanda così importante quale quella dell’accoglienza e dell’assistenza, che vada al di là dello stigma e della depersonalizzazione. Stiamo lentamente osservando, a partire da contesti comunitari, un cambiamento della percezione della demenza; ci auguriamo che tale spinta verso un cambiamento necessario e una via promettente possa essere accolta anche “dall’interno”, da una generazione di professionisti sempre più sensibili all’inclusività e, quindi, dementia friendly.

Bibliografia

Fosti G., Notarnicola E., a cura di (2019), Il futuro del settore LTC. Prospettive dai servizi, dai gestori e dalle policy regionali. 2° rapporto Osservatorio Long Term Care, Egea.

Gorbien M.J., Bishop J., Beers M.H., Norman D., Osterweil D., Rubenstein L.Z. (1992), Iatrogenic illness in hospitalized elderly people, in Journal of the American Geriatrics Society, 40(10):1031-42.

Istituto Superiore di Sanità – Osservatorio Demenze (2024), Progetto Fondo per l’Alzheimer e le demenze. Le attività dell’Osservatorio Demenze dell’Istituto Superiore di Sanità (anni 2021-2023). Report nazionale, Il Pensiero Scientifico Editore.

Landefeld C.S., Palmer R.M., Kresevic D.M., Fortinsky R.H., Kowal J. (1995), A randomized trial of care in a hospital medical unit especially designed to improve the functional outcomes of acutely ill older patients, in The New England Journal of Medicine, 332(20):1338-44.

Prencipe M., Casini A.R., Ferretti C., Lattanzio M.T., Fiorelli M., Culasso F. (1996), Prevalence of dementia in an elderly rural population: effects of age, sex and education, in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 60(6):628-33.

Ravaglia G., Forti P., Maioli F., Sacchetti L., Mariani E., Nativio V., Talerico T., Vettori C., Macini P.L. (2002), Education, occupation and prevalence of dementia: findings from the Conselice study, in Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 14(2):90-100.

Wald H.L., Glasheen J.J., Guerrasio J., Youngwerth J.M., Cumbler E.U. (2011), Evaluation of a hospitalist-run acute care for the elderly service, in Journal of Hospital Medicine, 6(6):313.21.