Il Ministero della Salute è da tempo impegnato nell’elaborazione del nuovo Piano Sanitario Nazionale quale principale strumento di indirizzo e programmazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, con validità triennale, che ha il compito di definire gli obiettivi strategici e le priorità di intervento per la tutela della salute della popolazione a livello nazionale, tenendo conto delle crescenti complessità demografiche, sociali ed epidemiologiche della popolazione.

Sempre più, rispetto al passato, il Piano Sanitario Nazionale è chiamato a porre particolare attenzione ai bisogni delle persone anziane, poiché esse rappresentano una quota crescente della popolazione e, al tempo stesso, una delle più vulnerabili. L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, e l’invecchiamento della popolazione comporta una crescente diffusione di condizioni croniche, fragilità e non autosufficienza. L’invecchiamento demografico implica infatti un cambiamento nella domanda di salute e un conseguente necessario sviluppo nei modelli di cura, con risposte capaci di affrontare le complessità legate a cronicità, fragilità e non autosufficienza.

Pur trattandosi un documento di programmazione di grande rilevanza, oggi il Piano Sanitario nazionale, rischia di subire rallentamenti nella sua definizione e attuazione a causa delle attuali incertezze economiche e politiche legate a scadenze elettorali regionali, aumento delle spese per la difesa, obblighi di adeguamento alle direttive europee, nonché del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato che coinvolgono, non solo i metalmeccanici, ma anche il personale delle strutture sanitarie private.

Gli anziani non autosufficienti nel nuovo Piano Sanitario Nazionale

La dinamica demografica e sociale dell’Italia (ISTAT, 2025) continua a riflettere trasformazioni profonde, con una popolazione residente in costante calo, con le famiglie che diventano sempre più piccole, mentre si riduce la presenza dei nuclei familiari con figli. Non si arresta l’incremento dell’indice di vecchiaia1: al 1° gennaio 2025, circa un quarto della popolazione (24,7 per cento) ha almeno 65 anni. Tra questi, cresce in particolare il numero di persone di 80 anni e più (4 milioni e 591mila) (ISTAT, 2025). Le proiezioni per il 2030 prevedono che gli over 65 saranno il 30% della popolazione e che i non autosufficienti aumenteranno in proporzione.

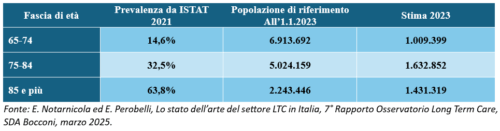

Relativamente ai dati su disabilità e non autosufficienza, questa condizione riguardava nel 2023 (Istat, 2025) il 5% della popolazione: 2 milioni e 904 mila, di cui 1 milione e 690 donne. La percentuale più alta di disabilità si riscontra nelle persone appartenenti alle classi più anziane (Tabella 1).

Lo scenario demografico attuale richiede una riflessione approfondita sulla programmazione e organizzazione dei servizi, una riflessione che finora non è stata adeguatamente sviluppata nei documenti di programmazione sanitaria e socio sanitaria del nostro paese: gli anziani non sono solo destinatari di cure sanitarie, ma portatori di bisogni complessi che intrecciano dimensioni sanitarie, sociali, relazionali e di qualità della vita.

Richiamando, ad esempio, il “Piano triennale della prevenzione 2020-2025”2, al paragrafo MO1 “Malattie croniche non trasmissibili” viene evidenziato che “un altro effetto negativo del rapido invecchiamento della popolazione è rappresentato dall’aumento dell’incidenza delle persone affette da demenza, che è una delle principali cause di disabilità e non autosufficienza tra gli anziani e va affrontata con un approccio di sanità pubblica”. Questa affermazione è condivisibile, ma risulta parziale: non è solo la demenza a richiedere un approccio di sanità pubblica, bensì l’intero fenomeno della non autosufficienza. Gli anziani con condizioni croniche e polipatologie costituiscono ormai la parte più rilevante degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale. Non si tratta solo di una percezione diffusa, ma di un dato strutturale e documentabile, che contribuisce a definire l’identità attuale e futura del nostro sistema sanitario.

È quindi essenziale che il nuovo Piano Sanitario Nazionale non si limiti a delineare strategie generali, ma fissi obiettivi chiari e strumenti concreti per assicurare risposte efficaci e durature per tutta la popolazione che è coinvolta nella cura e nel sostegno alle persone non autosufficienti. Ciò significa passare da una logica di risposta episodica e mirata a singoli eventi ad una visione sistemica, preventiva e inclusiva di tutte le condizioni disabilitanti: la salute degli anziani deve diventare una responsabilità collettiva e strategica per un futuro ragionevolmente sostenibile.

Servono interventi operativi e concreti. Quali sono i più urgenti?

L’attuale complessità richiede non solo competenze tecniche, ma anche visione sistemica, capacità di lettura del contesto sociale e strumenti di governance adeguati a garantire equità, continuità e prossimità nelle cure. In sintesi, nell’ambito di una logica di sanità pubblica, il Piano dovrebbe orientarsi verso alcuni obiettivi fondamentali, volti a rispondere in modo efficace ai bisogni attuali e futuri della popolazione.

Gli interventi più urgenti e non procrastinabili che riguardano – in particolare – gli anziani non autosufficienti sono:

1 – INVESTIRE MASSICCIAMENTE NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE. Investire nell’assistenza territoriale è un imperativo che si ascolta e si legge ormai ovunque: il futuro del Servizio Sanitario Nazionale non può prescindere da una profonda riorganizzazione delle cure e assistenza al di fuori degli ospedali. Ma per potenziare la rete sociosanitaria sul territorio servono risorse che vanno qui convogliate. Significa rafforzare la medicina di prossimità, conducendo all’interno della politica e della programmazione nazionale e regionale i medici di medicina generale, fulcro attivo del sistema, con un ruolo più dinamico e autenticamente proattivo3 nella gestione delle patologie croniche e nella prevenzione. Ciò senz’altro grazie a incentivi economici purché combinati inseparabilmente con verifiche degli outcomes. Significa completare la rete di Case e Ospedali di Comunità, accelerando la realizzazione di queste strutture e, cosa ancor più importante, rendendole pienamente operative e integrate con i servizi sociali e l’assistenza domiciliare e potenziare l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) non solo nell’obiettivo di incrementare il numero di persone assistite a casa, ma offrendo un servizio completo che unisca cure mediche e supporto sociale, evitando così ricoveri ospedalieri non necessari e migliorando la qualità della vita, soprattutto degli anziani.

2 – AFFRONTARE LA CARENZA DI PERSONALE prioritariamente delle figure cruciali per vicinanza e continuità alla persona non autosufficiente, in particolare l’operatore sociosanitario e l’infermiere professionale. È necessario valorizzare tali figure promuovendo migliori condizioni di lavoro (con salari più competitivi e benefit4 , percorsi di carriera chiari e potenziando corsi e training on the job), investendo maggiormente nella capacità di gestione del personale da parte dei sistemi organizzativi (es. sviluppando strumenti quali la mappa della carenza di personale5, promuovendo il task shifting una strategia sanitaria e professionale che si sta già attuando con l’assistente infermiere e il nuovo OSS6) e sostenendo l’innovazione (promuovere nuove professionalità trasversali, che uniscono conoscenze tecniche e sanitarie per accogliere positivamente la tecnologia medica e la trasformazione digitale).

3 – RIDURRE LE DISPARITA’ REGIONALI e garantire l’equità attraverso un più robusto e stringente monitoraggio nazionale: vanno introdotte soglie minime di servizi essenziali in ogni regione, prevedendo interventi mirati dove gli indicatori mostrano insufficienze. La leva è data da fondi di perequazione e incentivi legati a riduzione delle disparità (accesso, qualità delle cure, esiti). L’elevata differenziazione tra le varie regioni nell’offerta sanitaria e assistenziale e nella modalità di gestione dei servizi richiama a valutare una riallocazione delle risorse che tenga maggiormente conto delle specificità demografiche e della reale configurazione dei bisogni, che anticipano la domanda di servizi di ogni regione, per evitare sia che alcune aree restino permanentemente sottofinanziate sia che alcune necessità rimangano insoddisfatte.

4 – SFRUTTARE L’INNOVAZIONE E LA SANITA’ DIGITALE: con un focus sulle popolazioni delle aree interne, governando tempestivamente la loro implementazione e favorendo casi di studio pionieristici in vista di linee guida sui diversi sviluppi della telemedicina. Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per le Disabilità, ha elaborato uno schema di decreto7 che va in questa direzione, ed è volto a definire le modalità di erogazione delle prestazioni di telemedicina dedicate ai “grandi anziani”, cioè coloro che hanno più di 80 anni e sono affetti da patologie croniche.

5 – SOSTENERE LA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE incoraggiando condotte salutari e scoraggiando quelle dannose, così da alleggerire la pressione a lungo termine sul sistema (campagne volto alla limitazione di fumo, uso e abuso di alcol, droghe, alimentazione e stili di vita deleteri) e dissuadere da comportamenti ad alto rischio come evidenziato anche dal Piano triennale della prevenzione 2020-20258.

Riflessioni conclusive: i punti centrali della questione

Punto primo: pare sfugga in molti la logica deduzione che occorra una revisione completa della spesa, con opzioni radicali su come i finanziamenti vengono allocati e fluiscono attraverso il fondo sanitario nazionale. In termini schietti, dovrebbe diminuire la “quota ospedaliera” dei finanziamenti a dimostrazione che il governo è davvero impegnato a investire in un nuovo Servizio Sanitario Nazionale incentrato sulla comunità, ed è consapevole dell’inevitabile razionalizzazione che sarà necessaria per la rete ospedaliera.

Punto secondo: La territorialità è contrassegnata dalle patologie croniche e dalla non autosufficienza con fenomeni di acuzie, non da una sorta di vassallaggio all’ospedale. Infatti, benché sia importante essere di supporto al buon funzionamento degli ospedali, la strumentalità è inversa: il territorio si serve dell’ospedale. Vale a dire che lo specifico del territorio è una filiera di servizi, in costante integrazione sociale e sanitaria, che dovrebbe partire dalla presa in carico presso una Casa di comunità fino ai servizi residenziali di lunga assistenza. Ne risulta, da una parte l’urgenza di formare case manager del percorso e di potenziare anche culturalmente le COT, dall’altra di consentire la sostenibilità dell’insieme, non di singole tappe.

Punto terzo: Bisogna rimettere l’attenzione sul significato originale dello SNAA (Sistema Nazionale anziani non autosufficienti) come previsto dalla Legge Delega 33/2023. Senza alterare le competenze di Comuni, Regioni e Stato. Lo Snaa può e deve facilitare il coordinamento programmatorio e organizzativo, ottimizzando così l’impiego delle risorse disponibili.

Punto quarto. Serve un piano nazionale multifondo che agisca su più livelli per aiutare le famiglie che si trovino in difficoltà nell’affrontare le spese sanitarie e, in particolare, nel sostenere la quota di compartecipazione alla retta dei servizi residenziali, indispensabili temporaneamente o definitivamente in casi di gravi perdite d’autonomia. Si tratta di combinare organicamente fondi europei, nazionali, regionali e investire nelle polizze assicurative per la non autosufficienza inseribili nei contratti di lavoro e nei piani di welfare aziendale. Ciò comporta un doveroso supporto informativo e di accompagnamento delle famiglie per capire come utilizzare le tutele disponibili, evitando debiti e promuovendo la gestione efficacemente responsabile delle spese sanitarie.

Punto quinto. In un contesto di cronica scarsità di risorse pubbliche, il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) va sviluppato come uno strumento fondamentale per accelerare investimenti, condividere rischi, ottenere competenze e innovazione, sviluppare nuove strutture e servizi sanitari.

Gli interventi proposti nel paragrafo precedente sono solo alcuni, tra i più importanti e urgenti, che si auspica siano previsti nel Piano Sanitario Nazionale: si tratta di priorità collegate tra loro, non scindibili e non trattabili. Se queste esigenze non verranno colte nella loro interezza e nella necessaria consequenzialità, difficilmente si potrà agire in modo sistemico e strategico.

Note

- è un rapporto demografico di coesistenza, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), calcolato al 1° gennaio di ogni anno. Si tratta di uno dei possibili indicatori demografici adottato per misurare il livello di invecchiamento di una popolazione

- uno degli ultimi documenti strategici di ampio respiro

- Si tratta cioè di dare piena attuazione al focus su cronicità e prevenzione con un tipo di sanità che anticipi i bisogni come previsto nelle recenti linee di indirizzo approvate da Conferenza delle Regioni.

- orari flessibili, work-life balance, bonus per buone prestazioni, affitti di favore per fuori sede, welfare aziendale (buoni spesa, buoni carburante, gift card o voucher acquisto da spendere presso catene commerciali o negozi)

- per ruoli chiave, per gestire i periodi di picco o di ferie, per contenere turnover, assenze e gestire rigidità contrattuali

- che consiste nel delegare compiti, competenze e responsabilità da professionisti con maggiore qualifica a operatori con una formazione più breve e meno specializzata, ciò al fine di ottimizzare l’uso delle risorse attuali e migliorare rapidamente l’accesso alle cure

- Il provvedimento introduce una fase sperimentale della durata di 18 mesi, articolata su base territoriale con la suddivisione del Paese in tre macroaree: Nord, Centro e Sud, per almeno un servizio di telemedicina domiciliare. Sarà l’Agenas a selezionare i progetti pilota, con l’obiettivo di coinvolgere almeno 50.000 persone anziane.

- “Migliorare la salute e la qualità di vita delle persone, agendo su tutte le fasce d’età, contribuisce al mantenimento dell’autosufficienza in età più avanzata e rappresenta anche uno strumento per favorire la produttività in età lavorativa. Investire in politiche globali e agire trasversalmente sulle condizioni sociali e sugli ambienti di vita che generano o favoriscono i fattori di rischio modificabili facilita un invecchiamento in buona salute e con ridotto carico di malattia e consente l’inserimento e la piena integrazione degli anziani nella società.”

Bibliografia

ISTAT (2025), Rapporto annuale 2025, La situazione del Paese, Istituto Nazionale di Statistica.

Notarnicola E., Perobelli E. (2025), Lo stato dell’arte del settore LTC in Italia, 7° Rapporto Osservatorio Long Term Care, SDA Bocconi, marzo.