Introduzione

La geriatria, e la riabilitazione geriatrica in particolare, sono un campo ricco di aree di confine tra le diverse competenze, aree in cui si incontrano e/o si scontrano filosofie e visioni appartenenti a figure professionali diverse quali i medici, i fisioterapisti, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari, ecc. Se non definite correttamente le aree di competenza, i rapporti tra le figure professionali possono farsi alquanto problematici, creando dissapori e scontri all’interno dell’équipe. Diventa pertanto essenziale individuare le aree di confine e definire in modo puntuale e preciso i tempi di intervento e le figure coinvolte. Ciò potrebbe favorire la crescita di competenze inter-professionali e la condivisione delle procedure assistenziali in un’ottica di crescita della qualità assistenziale che è fondamentale in geriatria e riabilitazione.

La creazione di un gruppo interdisciplinare per la definizione degli interventi assistenziali nei pazienti affetti da diarrea acuta ha avuto, nel nostro setting, questo preciso obiettivo, ed è stata un’occasione per esplicitare e condividere un’area di confine tra le diverse professioni dell’équipe sanitaria.

La diarrea acuta è un problema clinico comune nei Paesi sviluppati ed una piaga epidemica nei Paesi in via di sviluppo: si calcola che essa sia responsabile nel mondo di circa due milioni di morti l’anno. Negli USA viene stimato che si verifichino tra i 211 e 375 milioni d’episodi di diarrea acuta l’anno (con un’incidenza di 1,4 episodi per persona), con più di 900.000 ospedalizzazioni e 6.000 morti (Lew et al.,1991). Nella popolazione anziana fragile può avere anche conseguenze gravi: negli Stati Uniti circa la metà delle morti per diarrea avviene in persone con età superiore ai 74 anni con una mortalità complessiva superiore di quasi 400 volte rispetto a quella dell’adulto (Bennet e Greenough,1999).

Diagnosi

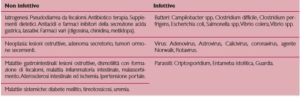

Si definisce diarrea l’emissione di feci di peso superiore ai 250 g/24 ore, con un aumento della frequenza d’evacuazione (superiore a tre volte al giorno) e una riduzione della consistenza (feci liquide) (McQuaid,2002). Viene definita acuta quando è d’insorgenza improvvisa e di durata minore di due settimane. Le cause della diarrea nell’anziano possono essere molteplici (Tab.1), ma solo in alcune situazioni e in alcuni pazienti è indicato un approfondimento diagnostico ed eziologico (coprocoltura,esami ematochimici). Essendo generalmente la diarrea una manifestazione di breve durata ed a risoluzione spontanea, la valutazione approfondita ed eziologica è indicata solo per alcuni pazienti e per le forme moderate o gravi (Bennet e Greenough, 1999; McQuaid, 2002).

Recenti studi clinici raccomandano la valutazione medica in caso di:

- febbre > 37,8;

- diarrea ematica;

- dolore addominale;

- 6 o più emissioni di feci liquide nelle 24 ore;

- diarrea acquosa profusa e disidratazione;

- pazienti “fragili” e/o immunocompromessi.

In ogni caso, la valutazione iniziale deve escludere la presenza di fecalomi (Bennet e Greenough, 1999; Beers e Berkow,2000). Le indagini di laboratorio di prima istanza comprendono l’esame emocromocitometrico con conta leucocitaria, gli elettroliti serici, gli esami di funzionalità renale, alcuni parametri nutrizionali (albuminemia, transferrinemia e colesterolemia), l’esame delle feci per la ricerca del sangue occulto e globuli bianchi. La coprocoltura è indicata in pazienti con grave diarrea, febbre, sangue fecale, leucociti fecali, o nel caso di diarrea prolungata nel tempo (Bauer et al.,2001).

Trattamento

Lo scopo principale della terapia è il mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico, attraverso la reintroduzione delle perdite gastrointestinali con liquidi appropriati per volume e composizione. Sebbene apparentemente banale, si tratta in realtà di un intervento estremamente importante dal punto di vista della salute dell’individuo.

Un editoriale di Lancet (Lancet,1978), pubblicato sul finire degli anni ’80, ha affermato che la terapia reidratante orale ha rappresentato il più importante avanzamento della medicina nell’ultimo ventennio, poiché un intervento di questo tipo è in grado, se effettuato correttamente (in alcuni casi in combinazione con la ripresa dell’alimentazione),di migliorare la prognosi ed accorciare i tempi della malattia. Sono disponibili in commercio soluzioni reidratanti già confezionate che possono essere diluite con acqua ed utilizzate facilmente. In realtà la soluzione reidratante può essere confezionata artigianalmente combinando 1/2 cucchiaino di sale (3,5 g),1 cucchiaino di bicarbonato di sodio (2,5 g di Na HCO3), 8 cucchiaini di zucchero (40 g) e 40 ml di succo di arancia (1,5 g KCl) diluiti in 1 litro di acqua. La quantità di liquido da introdurre è stimata in 50-100 ml/kg/24 ore a seconda dello stato d’idratazione e delle perdite (Rose Burton,1995). Il modo più semplice per controllare che la soluzione reidratante sia assunta in quantità adeguate è quello di verificare che la diuresi si mantenga appropriata (una minzione ogni 3-4 ore) e che il peso specifico delle urine sia minore di 1.015 (Bennet e Greenough,1999).

La stabilità del peso corporeo può essere considerata come un grossolano indicatore d’adeguatezza della terapia praticata nelle forme di diarrea prolungata. Gli agenti antidiarroici possono essere utilizzati come sintomatici in pazienti con diarrea lieve-moderata. Gli agenti oppiacei aiutano a ridurre il numero e la liquidità delle scariche diarroiche, controllano l’urgenza fecale e forse ne riducono la durata, ma sono sconsigliati nel paziente con diarrea ematica, febbre elevata, segni di tossicità sistemica o in pazienti in cui si assista ad un peggioramento delle condizioni cliniche nonostante la terapia. La loperamide è il farmaco preferito ad un dosaggio iniziale di 4 mg, seguito da 2 mg da assumere dopo ogni scarica (massimo 16 mg/die). Una terapia antibiotica empirica può essere indicata dopo l’esecuzione di coprocoltura o in caso di diarrea di gravità moderatosevera, non acquisita in ospedale ed associata a febbre, tenesmo e/o feci ematiche. I farmaci di scelta nel trattamento antibiotico empirico sono i fluorochinolonici (ciprofloxacina 500 mg;ofloxacina 400 mg o norfloxacina 400 mg due volte al giorno), o il trimetoprim-sulfametossazolo e la doxiciclina 100 mg due volte al giorno (McQuaid,2002).

Protocollo di lavoro per un management multiprofessionale (medico – infermieristico) della diarrea acuta nell’anziano fragile: il perché di un impegno e lo sviluppo di un protocollo.

La potenziale pericolosità della diarrea acuta nella persona anziana e fragile dipende dalle conseguenze della disidratazione e delle alterazioni dell’equilibrio idroelettrolitico (Bennet e Greenough, 1999; Beers e Berkow, 2000). I rischi della disidratazione sono maggiori nell’anziano per molteplici ragioni, tra le quali la riduzione del senso della sete, della capacità renale di concentrazione delle urine, della riduzione dell’efficacia del sistema renina-angiotensina-aldosterone e dell’ormone antidiuretico. Inoltre l’anziano è più esposto al rischio di scompenso cardiaco, insufficienza renale, effetti collaterali da farmaci o pratiche assistenziali incongrue (ad esempio la disidratazione da “mancata idratazione”).

Il quadro è ancora più complesso per le persone disabili, a volte incapaci di comunicare o soddisfare le proprie necessità e dipendenti da altri nel loro approvvigionamento idrico. Un ulteriore problema è la “malpratice”. Infatti il trattamento della diarrea è spesso rappresentato da una terapia sintomatica (antidiarroici, fermenti lattici, disinfettanti intestinali) e dalla somministrazione di liquidi per os (the, acqua, “brodini”) o per via parenterale (in genere soluzione fisiologica o glucosata). In realtà, questo tipo di approccio non è appropriato non solo perché la diarrea è un meccanismo di difesa dell’organismo che permette l’eliminazione di tossine o batteri e, quindi, non sempre andrebbe arrestata immediatamente (Bennet e Greenough, 1999), ma anche perché i liquidi persi con la diarrea sono isosmolari e di composizione elettrolitica simile al siero, molto diversi dalle soluzioni fisiologiche o glucosate che usualmente vengono impiegate (Rose Burton,1995); allo stesso modo il the ed il caffè, per la presenza di derivati xantinici, possono addirittura peggiorare il quadro clinico, aumentando la peristalsi intestinale (Rose Burton, 1995), così come non vi sono sufficienti indicazioni, allo stato attuale, in merito ad un utilizzo diffuso dei fermenti lattici (Boyle et al.,2006;Miselli,1997).

Per tutti questi motivi, dopo una condivisione delle varie problematiche tra tutte le figure dell’équipe si è deciso di creare un gruppo di lavoro allargato a medici, infermieri e farmacista. La stesura di un protocollo di lavoro integrato è stato considerato un modello paradigmatico di assistenza multiprofessionale, i cui elementi centrali sono stati individuati nell’esplicitazione e nella condivisione da parte di ogni figura del gruppo della corretta pratica assistenziale (che cosa fare), delle responsabilità (chi fa che cosa) e delle modalità di controllo (come verificare l’efficacia dell’intervento). Gli obiettivi di fondo consistevano nel definire le corrette modalità di gestione della diarrea acuta, nell’uniformare i comportamenti diagnostici ed assistenziali e nel porre le basi per un’efficace comunicazione e coordinazione tra le varie figure.

Il protocollo è stato realizzato in tre incontri a cadenza mensile. Ogni figura che ha partecipato all’incontro si è presentata dopo aver effettuato una revisione della letteratura più recente e dopo aver analizzato attentamente le possibili carenze organizzative incontrate nella gestione del problema “diarrea acuta” nella pratica quotidiana. L’incontro tra le diverse figure professionali ha permesso di integrare in un progetto comune sensibilità, esigenze e priorità differenti. Uno dei punti centrali che il protocollo ha voluto mettere in risalto è la figura infermieristica come case-manager del problema. Nelle prime righe del protocollo si afferma in modo esplicito che la gestione del paziente con diarrea non complicata è compito e responsabilità dell’infermiere: è l’infermiere che stima le perdite, assicura un’adeguata assunzione della soluzione reidratante e controlla tramite il monitoraggio dei parametri vitali l’efficacia dell’intervento. Solo in presenza di precise condizioni di rischio (i semafori rossi) viene coinvolto il medico che procede ad un successivo approfondimento diagnostico.

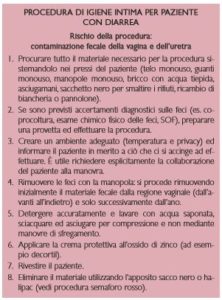

La procedura così descritta è stata schematizzata in un protocollo costituito da una serie di passi successivi:

- diagnosi accurata: l’infermiere esclude forme spurie di pseudoriarrea verificando tramite l’esplorazione rettale che non vi siano fecalomi;

- prima igiene ed identificazione della potenziale pericolosità del quadro clinico: viene praticata una corretta igiene intima e si rilevano i parametri vitali e possibili condizioni di rischio (semafori rossi);

- management: l’infermiere decide, dopo aver escluso o rilevato condizioni di rischio, se deve essere coinvolto il medico nella gestione/terapia della diarrea;

- terapia: vengono reintegratele le perdite secondo protocollo e sono monitorati i parametri vitali.

Conclusioni

La stesura di questo protocollo di lavoro si è rivelata proficua dal punto di vista operativo ed anche utile per una crescita professionale dei membri dell’équipe; la stesura del protocollo ha infatti obbligato i partecipanti ad una metodologia di lavoro che costituisce la base del lavoro in équipe. Il protocollo è stato realizzato infatti tramite una serie incontri preordinati, ai quali ogni membro del gruppo di lavoro si è presentato dopo aver studiato la letteratura più recente, aver definito le determinanti del proprio intervento, aver considerato le difficoltà e le esigenze delle altre figure coinvolte nel progetto di assistenza e aver proposto un modello pratico di intervento.

Gli elementi centrali di questo lavoro sono stati l’esplicitazione e la condivisione da parte di ogni figura dei seguenti quesiti: “che cosa fare, chi fa che cosa, come verificare l’efficacia dell’intervento?”. Il protocollo ha definito in modo chiaro le competenze ed i limiti di ogni singola figura dell’assistenza, mettendo in risalto l’infermiere come case-manager del problema. Crediamo che l’esperienza positiva della discussione e del lavoro possa essere utilizzata come modello di collaborazione tra medici ed infermieri in cui “ciò che rende produttivo il lavoro di collaborazione è ciò che le persone hanno di differente, non ciò che hanno in comune”, e che possa essere utilizzata per la revisione di altre pratiche clinico assistenziali comuni.

Protocollo clinico assistenziale per il management della diarrea acuta

- La diarrea è definita come “un aumento della frequenza di evacuazione, superiore a tre volte al giorno, o l’emissione di feci liquide”.

La gestione della diarrea acuta è compito infermieristico.

L’infermiere deve:

- Escludere, tramite esplorazione rettale, la presenza di pseudodiarrea secondaria a fecalomi.

- Eseguire successivamente igiene accurata:

a) se il paziente è continente alle feci: viene fornita crema protettiva allo zinco ed iniziato monitoraggio delle caratteristiche e della frequenza della diarrea;

b) se il paziente è incontinente alle feci, dopo il lavaggio e l’applicazione della crema protettiva allo zinco, viene posizionato pannolone.

- Monitoraggio e controllo del paziente:

a) Rilevazione dei parametri vitali

A. Modificazione dello stato mentale (delirium);

B. Pressione arteriosa;

C. Frequenza cardiaca;

D. Temperatura corporea;

E. Frequenza Respiratoria;

F. SO2 (Saturazione di Ossigeno ematico).

b) Rilevazione e monitoraggio della diuresi (una diuresi accettabile corrisponde ad almeno 40 ml/ora). Se il paziente è continente alle urine monitorare la diuresi raccolta in vaso (consigliata verifica ogni almeno tre ore). Se il paziente è incontinente alle urine monitorare la diuresi mediante cateterismo (se il paziente è già portatore di catetere vescicale) o, in alternativa, pesare il pannolone (consigliata verifica almeno ogni tre ore).

- Valutazione specifica della diarrea: (volume delle feci emesse, presenza di sangue, presenza di sintomi, frequenza).

Devono essere identificate una serie di condizioni la cui presenza va intesa come potenzialmente pericolosa e suggestiva di diarrea di tipo infiammatorio (semaforo rosso).

- In presenza di semaforo rosso il paziente deve essere valutato dall’équipe (infermiere, OSS/OTA, medico).

Semafori rossi:

- febbre (> 37,8°)

- emissione di sangue e/o coaguli misto a feci

- dolore addominale di intensità rilevante

- >6 scariche di feci non formate nelle 24 ore

- episodio singolo di diarrea di volume ed entità significative (oltre 1 litro)

- fragilità biologica del paziente

- terapia antibiotica prolungata o sistema immunitario compromesso

- delirium ipocinetico o ipercinetico e/o marcato peggioramento delle condizioni cliniche generali.

- In assenza di semafori rossi:

1) preparare e somministrare soluzione dicodral (50-100 ml/kg per os nelle 24 ore);

2) calcolare bilancio idrico (monitoraggio introito/ perdite);

3) sospendere alimentazione per os (sono vietati anche the, caffè, succhi di frutta, o altre bevande ad eccezione dell’acqua) per le prime 12 ore;

4) monitorare la diuresi almeno ogni tre ore;

5) monitorare parametri vitali almeno ogni sette ore:

A. Modificazione dello stato mentale (delirium);

B. Pressione arteriosa;

C. Frequenza cardiaca;

D. Temperatura corporea;

E. Frequenza Respiratoria;

F. SO2 (Saturazione di Ossigeno ematico);

6) a giudizio dell’infermiere, per il comfort del paziente e a fini puramente sintomatici (ma deve esserne considerata la potenziale pericolosità), può essere somministrata loperamide (lopemid, dissenten, imodium, diarstop, ecc.) 2 cp in un’unica somministrazione ed a seguire una compressa dopo ogni scarica. Superate le cinque compresse il paziente deve essere valutato dal medico;

7) se il paziente non assume la quantità prescritta di liquidi per os (almeno 2 litri ogni 24 ore) l’infermiere deve chiamare il medico per iniziare terapia endovenosa con elettrolitica III endovena 40-50 ml/kg/die (più le perdite).

- In presenza di semafori rossi:

1) non somministrare farmaci antidiarroici;

2) chiamare il medico di riferimento (medico responsabile del reparto o, se assente, il medico di guardia).

L’équipe deciderà in merito alla:

- richiesta di esami ematochimici: (emocromo completo, elettroliti sierici, funzionalità renale,feci per sangue occulto, coprocoltura, compresa ricerca tossina clostridium difficilis)

- somministrazione di terapia antibiotica orale (ad esempio ciprofloxacina 500 mg × 2 die,ofloxacina 400 mg die o norfloxacina 400 mg × 2 die, trimetoprim-sulfametossazolo × 2 die, doxiciclina 100 mg × 2 die);

3) eliminare il pannolone e/o le feci secondo la procedura dei rifiuti ospedalieri speciali (tramite halipac).

Bibliografia

Bauer TM, Lalvani A, Fehrenbach J, Steffen I, Aponte JJ, Segovia R, Vila J, Philippczik G, Steinbruckner B, Frei R, Bowler I, Kist M. Derivation and validation of guidelines for stool cultures for enteropathogenic bacteria other than Clostridium difficile in hospitalized adults. JAMA 2001;285 (3):313-9.

Beers MH, Berkow R. The Merck manual of geriatrics, Edizione italiana Medicom, Milano 2000.

Bennet RG, Greenough WB III. Diarrhea in the elderly. In: Hazzard WR, Blass JA, Ettinger WH Jr,Halter JB, Ouslander JG.Principles of Geriatric Medicine and Gerontology,McGraw Hill,New York 1999:1507-17.

Boyle RJ, Robins-Browne RM, Tang ML. Probiotic use in clinical practice: what are the risk? Am J Clin Nutr 2006;83 (6):1256-64.

Lew JF, Glass RI, Gangarosa RE, Cohen IP, Bern C, Moe CL. Diarrheal deaths in the United States,1979 trought 1987. JAMA 1991;265 (24):3280-4.

McQuaid KR. Alimentary tract. In: Tierney L, McPhee S, Papadakis M. Current medical diagnosis and treatment, McGraw Hill, New York 2002: 6135.

Miselli M. Va rivisto il giudizio sui fermenti lattici? Informazione sui farmaci 1997;21:5. Rose Burton D. Fisiologia clinica dell’equilibrio acido-base e dei disordini elettrolitici. McGraw Hill Libri Italia, Milano 1995.

Water sugar and salt (editorial).Lancet 1978;2 (8084):300-1.

Bibliografia consigliata

Alam Nur H, Yunus M, Faruque AS, Gyr N, Sattar S, Parvin S, Ahmed JU, Salam MA, Sack DA. Symptomatic hyponatremia during treatment of dehydrating diarrheal disease with reduced osmolarity oral rehydratation solution. JAMA 2006;296 (5):567-73.

Avery ME, Snyder JD. Oral Therapy for acute diarrhea. The underused simple solution. N Engl J Med 1990;323 (13):891-4.

Miselli M. Soluzioni idroelettrolitiche orali nella diarrea. Informazione sui farmaci 1994;18 (3):139-142. Thielman NM, Guerrant RL. Clinical Practice.Acute infectious diarrhea. N Engl J Med 2004;350 (1):38-47.