Punto primo: che significato dare ai trattamenti?

L’andamento clinico della malattia di Alzheimer, comporta oggi, inevitabilmente, un progressivo calo delle performance, alle volte addirittura in modo stereotipo o comunque prevedibile, al punto che è stato standardizzata la perdita annua di MMSE e vi è un modello concettuale che parla di “retrogenesi”, stabilendo un parallelismo fra lo sviluppo della conoscenza operazionale secondo Piaget e la involuzione della demenza di Alzheimer (Reisberg et al., 1999). La disponibilità dei farmaci anticolisterasici per l’Alzheimer e altre Demenze non pare modificare in modo significativo questo andamento, se non a breve termine e per fasi di malattia non troppo avanzate. Gli obiettivi che raggiungono non sono di poco conto, certamente, ma non sono in grado di modificare la storia naturale della malattia.

L’azione dei farmaci è di fatto sintomatologica, non eziopatogenetica ( non siamo insomma di fronte agli “antibiotici” della demenza, ma a farmaci che possono modificare alcuni sintomi cognitivi e migliorare l’iniziativa e l’autonomia) (Società Italiana di Neuroscienze. Expert Panel Alzheimer, 1999). La base materiale, biologica, della malattia, comporta la perdita consistente di neuroni in settori importanti del cervello e sappiamo che i sintomi si manifestano quando tale perdita è già avanzata; non abbiamo strumenti che possano in alcun modo ripristinare “ad integrum”, ma neppure riparare in modo significativo quelle perdite. Per questo oggi ogni trattamento ha un significato miglioramento sintomatologico, e di costruzione di nuovi equilibri, non di ripristino degli equilibri precedenti, della normalità: né biologica, né clinica, né psicologica e sociale.

Quali elementi clinici disturbano la conoscenza della realtà ?

Di solito l’accento viene posto sugli elementi che costituiscono anche la base dei criteri diagnostici (DSM IV o ICD 10): la memoria, l’orientamento temporale e spaziale, il pensiero astratto, la capacità di giudizio critico, la gnosia e la prassia, il linguaggio. Questo è giusto, ma sappiamo anche quanto è importante il registro sensoriale per la corretta acquisizione delle informazioni. La base fenomenologica della conoscenza del mondo sta comunque nell’ingresso di informazioni, e in questo la vista e l’udito sono per l’uomo i sensi fondamentali. Tutte le teorie fisiologiche o filosofiche sulla conoscenza, qualunque sia il “livello di realtà” privilegiato, ammettono comunque che la conoscenza risulta da una interazione fra l’uomo e il mondo (Piattelli Palmarini, 1987); poi chi crede nel mondo oggettivo sostiene che conosciamo le cose in modo molto vicino a come sono in realtà, mentre chi privilegia l’aspetto soggettivo sostiene che il mondo che conosciamo è prevalentemente dentro di noi.

Personalmente penso che la sintesi migliore attuata dalla ricerca epistemologica sia la teoria “costruttivistica”, ben sviluppata da Maturana e Varela (1995), per cui la conoscenza presuppone la costruzione di “mappe cognitive” che l’ingresso di nuovi dati costantemente riorganizzano. Nessuno si presenta “vergine” di fronte al nuovo, ma porta con sé il deposito della costruzione di fatti e significati che la storia delle sue conoscenze ha fin lì costruito. Questa teoria ha delle conseguenze interessanti: ad esempio in campo didattico porta come primo elemento di trasmissione del sapere la conoscenza delle mappe che il bambino già possiede su quell’argomento e che spesso sono assai diverse da bimbo a bimbo (provate ad esempio a far dire o disegnare tutte le cose che vengono collegate al termine “casa”). A maggior ragione questo è vero per un adulto, le cui esperienze sono molto più ricche e le “mappe cognitive” organizzate; ancora più vero se la persona è in stato patologico, specie mentale.

La conoscenza dello stato dell’organizzazione delle conoscenze, così come il soggetto e la sua interazione con la malattia la stanno costruendo, è il primo atto necessaria per interagire cognitivamente. Non è sufficiente conoscere la patologia, per attuare uno schema terapeutico di interazione cognitivo comportamentale, occorre tener conto della storia pregressa della persona e di come si sono organizzati i temi conoscitivi che affrontiamo o stimoliamo. Possiamo a questo punto riprendere il discorso iniziale sulla necessità preliminare di valutare anche i deficit sensoriali, insieme con le alterazioni delle mappe cognitive, per attuare interventi che colgano il “significato” delle conoscenze di quel soggetto con demenza, con quella sua storia, con quelle capacità sensoriali. Il “suo” mondo non è saltabile, né può essere trascurato a favore dell’autorevolezza di un mondo di conoscenze condiviso dalla maggioranza: possiamo discutere se questo è il punto di arrivo, ma il punto di partenza ci è dato dalla persona e dalla “sua” visione del mondo. Se noi non ci occuperemo e non valorizzeremo il suo mondo, l’altro non potrà condividere il nostro, neanche per un pezzetto, neanche se glielo presenteremo come il mondo di tutti gli altri.

Se un malato “oggettivamente” non interagisce con noi o con i parenti, può essere “apatico”, ma può anche avere un disturbo della visione, per cui non vede nulla di ciò che sta al di sopra di un metro da terra, per cui per comunicare occorre sedersi o stare molto bassi; se c’è una perdita di udito più spesso si tratta di perdita del potere di risoluzione, cioè di distinguere un suono dall’altro: noi siamo invece portati a pensare che, come con tutti i sordi, basti gridare ( invece gridando usiamo toni acuti che sono sentiti molto meno bene del tono medio grave di una normale conversazione, mentre risulta importante staccare bene le parole ponendosi di fronte, in modo da non dover impegnare la percezione della direzionalità del suono). Questo atteggiamento “interpretativo” può andare al di là della valutazione del registro sensoriale e attuarsi anche per aspetti più complessi. Se il malato pensa di avere 30 anni, mentre ne ha ottanta, sarà difficile fargli accettare una moglie di 75 anni e magari vedrà la moglie nella figlia, con tutti i drammi del caso. Dal punto di vista “oggettivo” verrà trattato come un malato “aggressivo”, mentre dal punto di vista “interpretativo” a partire dalla sua visione fenomenologica, si tratta di un diverso modo di viversi, un tornare indietro nel tempo. Conclusione: la conoscenza clinica non costituisce un paradigma sufficiente per l’intervento terapeutico né può essere l’obiettivo che riassume il significato di tale intervento.

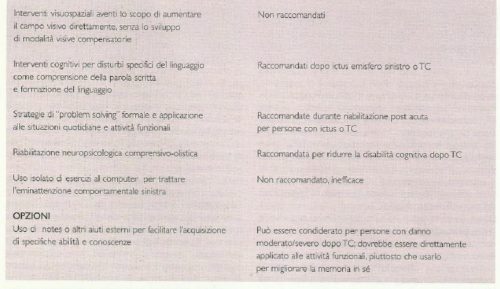

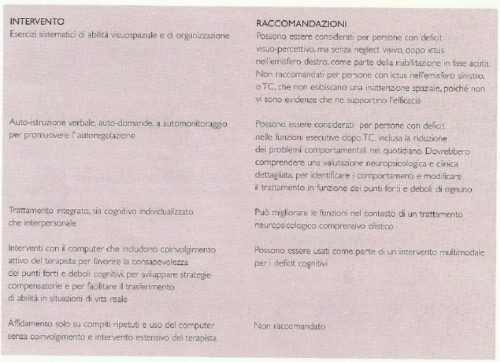

Che cosa c’è di recuperabile e cosa c’è di non recuperabile nella demenza ? Nel riquadro dell’articolo viene riportata una tabella presa da una ampia revisione sul tema della riabilitazione delle funzioni mentali, applicata alla emiplegia e ai traumi cranici, secondo la medicina basata sull’evidenza.

Esiste un lavoro simile fatto per i vari settori neuropsicologici per quanto riguarda la demenza? Non lo conosco e non so nemmeno dire se ciò è dovuto al fatto che non sono state fatte ricerche ad hoc, o se ciò è dovuto al fatto che le ricerche fatte non hanno dato risultati. La tecnica più applicata si basa sulla stimolazione delle conoscenze dei punti di riferimento temporale, spaziale e di identità personale.

Questo presuppone che:

- la realtà che proponiamo è “quella giusta” per tutti

- che il malato sia in grado di utilmente apprendere questi parametri di realtà;

- che possedere queste informazioni migliori in qualche modo la vita dei malati;

- che la realtà sia terapeutica. Inoltre, anche, che vi sia un rapporto costo beneficio favorevole, per cui il risultato vale l’investimento di tempo ed energie che questo comporta, sia per il malato che per chi lo cura

Punto 1: in epoca di “realtà virtuali” e di modelli fisici e matematici così innovativi, possiamo solo sostenere che è una delle realtà convenzionali più largamente condivise.

Punto 2: apprende negli stadi iniziali della malattia e per breve tempo; una qualche efficacia è misurabile solo con interventi continui o molto prolungati.

Punto 3: è difficile discutere questo punto. Occorrerebbe prima mettersi d’accordo sulla definizione di “vita migliore”. In una definizione minimale, e perciò largamente accettabile, si può parlare di miglior livello funzionale possibile in assenza di dolore e di stress. Così intesa i risultati sarebbero da rimisurare su questo parametro, in particolare su stress e “dolore” (non abbiamo un equivalente del “pain” inglese: direi dolore, sofferenza, disagio).

Punto 4: meno dubbi ho sul valore terapeutico che la realtà possiede, quando non possiamo farne la base del nostro immaginario. Meglio allora l’immaginario senza realtà; abbiamo mai provato a fare una “terapia dell’immaginario” invece che una terapia della realtà, e vedere quanto migliora la vita dei malati? Non ne conosco e, colpevolmente, non ne sono state tentate neppure da noi, per ora. Potremmo tentare uno studio caso controllo fra benessere raggiunto dai malati con terapia della realtà e benessere raggiunto con la terapia dell’immaginario. Occorre aggiungere però che non esiste una letteratura di base sul tema dell’immaginario, che va tutto costruito, mentre sulla realtà già molto è stato scritto e misurato.

Per la “terapia della realtà”, la Cochrane library conclude: “There is some evidence that RO has benefits on both cognition and behaviour for dementia sufferers. Further research could examine which features of RO are particularly effective. It is unclear how far the benefits of RO extend after the end of treatment, but and it appears that a continued programme may be needed to sustain potential benefits (Spector et al., 2001). La “riabilitazione della memoria” nella malattia di Alzheimer, condotta secondo specifici livelli e metodi di intervento, ha dimostrato di avere una sufficiente base documentale di risultati, in una revisione sul tema (De Vreese et al., 2001), meno pessimistica nelle sue conclusioni della “Cochrane review” (Spector et al., 2000). Certamente un uso meccanico degli strumenti di stimolazione fisica e psichica può anche tradursi in effetti negativi per il malato, secondo dati anedottici (Dietch et al., 1989), anche se non esclusi dalla “Cochrane review” recente. In ogni caso, il limite di applicabilità delle terapie cognitive è legato all’evolvere stesso della malattia verso stadi di maggiore gravità, dove tali informazioni non hanno valore e si rischia di proporre modelli di “anticipazione” dei metodi di cura palliativi (Shuster et al., 2000), quando non mancano obiettivi misurabili, anche in questa fase, specialmente riferiti ai parenti. Si sono pertanto cercate strade diverse di comunicazione, con sistemi tipo la “Validation therapy” di Naomi Feil che, per quanto poco o nulla condivisibile nei suoi assunti teorici, risulta di una qualche efficacia pratica.

Ecco a proposito le conclusioni secondo la EBM: “There is insufficient evidence from randomized trials to make any conclusion about the efficacy of validation therapy for people with dementia or cognitive impairment, although observational studies suggest there may be some positive effects. There is a clear need for well designed randomized controlled trials of validation therapy for dementia”(Neal e Briggs, 2002). La musicoterapia trova sempre più applicazione fra le attività proposte, con risultati positivi (Raglio et al., 2001) E’ sufficientemente provato anche l’effetto benefico della attività fisica su alcuni parametri, tipo la comunicazione (Friedman e Tappen, 1991), o il suo effetto preventivo- protettivo, decisamente importante (Laurin et al., 2001). La stimolazione delle funzioni vitali è certamente importante. Ma funziona la stimolazione specifica della funzione cognitiva specifica o funziona anche, e meglio, se viene valorizzato il contesto in cui avviene la performance? Una situazione di interpretazione, di adattamento ambientale e di supporto alle attività cognitive, risponde a quel danno globale e progressivo che è caratteristico della demenza, in ciò diversa dal danno focale del trauma cranico e dell’emiplegia.

Senza voler far dire ai dati più di quello che ci possono dire, è pur vero che l’applicazione di situazioni ambientali, personali e di attività volti a valorizzare il contesto emozionale si traducono poi, nel nostro nucleo Alzheimer, anche in risultati di miglioramento cognitivo e comportamentale. E’ possibile ottenere miglioramenti importanti, con interventi organizzativi e di mutamento del contesto, anche in situazioni assistenziali (Rogers et al., 1999). L’apprendimento è largamente figlio del contesto (è quello che offre il significato al dato, allo stesso modo con cui una parola acquista significato solo nella frase) e del contesto emozionale in particolare (ipotesi non peregrina sia per le note connessioni anatomo fisiologiche fra i due sistemi, ma anche per l’esperienza maturata in campo didattico pedagogico, perfino sull’apprendimento dei numeri (Codetta et al., 2002).

Quale paradigma, quale approccio ?

Il paradigma riabilitativo (recupero funzionale attraverso una attività stimolativa specifica) può essere certamente utile nelle fasi precoci e moderate della malattia , ma si deve accompagnare ad una attenzione altrettanto impegnata al contesto emozionale e ambientale in queste funzioni vengono svolte e stimolate. Per l’apprendimento l’aspetto emozionale e di contesto potrebbe essere più cruciale della intensività della proposizione del dato.

Il modello protesico di promozione del benessere permette di confrontarsi con l’irreversibilità della perdita intellettiva globale causata dalla demenza, senza rinunciare ad avere obiettivi , ma anche senza perseguire all’infinito prestazioni impossibili, cosicchè la qualità dell’intervento può essere misurata dai risultati concreti prodotti nella vita dei malati, anche in fase avanzata (Molla, 1999). Il benessere è possibile, a patto di costruire su questo obiettivo la relazione fra malato e ambiente: qualunque situazione di dis-stress va evitata e non è giustificata; anzi è la causa fondamentale dei disturbi comportamentali del malato che a loro volta sono causa di grave stress per i caregivers. (Nel paradigma biomedico/clinico la causa dei disturbi comportamentali della demenza va cercata nella malattia; nel paradigma protesico la causa va ricercata in un errore nella relazione fra la persona con demenza e l’ambiente. Nel sistema protesico i disturbi del comportamento non sono considerati un “sintomo “ della malattia, ma il segno di uno stress, creato dal divario fra ciò che la persona può dare e ciò che l’ambiente richiede, situazione negativa sia sul piano psicosociale che su quello biopatologico, trovando alternative ai sistemi di contenzione fisica e farmacologica, spesso abusati).

Per garantire un corretto approccio protesico quindi non è sufficiente sapere che tipo di malattia ha quella persona, ma dobbiamo anche sapere che tipo di persona è quella che ha quella malattia: sapere insomma qual è il suo immaginario, le “mappe” conoscitive e l’atteggiamento emozionale con cui sta vivendo la conoscenza del mondo. Con quel mondo dobbiamo metterci in relazione e ricostruire sia le capacità della persona che le richieste del mondo esterno.

Bibliografia

Codetta A., Cazzaniga G., Cappucci G. “Lo zero e il senso comune” Armando editore, Roma, 2002.

De Vreese LP, Neri M., Fioravanti M., Belloi L., Zanetti O. “ Memory rehabilitation in Alzheimer’s disease : a review of progress “ Int J Geriatr Psychiatry 2001 : 16 : 794 – 809.

Dietch J.T., Hewett L.J., Jones S. “ Adverse Effects of Reality Orientation” J Am Geriatr Soc 37 : 974, 1989.

Friedman R., Tappen R.M. “The Effect of Planned Walking on Communication in Alzheimer’s Disease” J Am Geriatr Soc 39: 650, 1991.

Laurin D., VerrEAULT r., Lindsay J., MacPherson K., Rockwood K. “ Physical activity and risk of cognitive impairment and dementia in elderly persons” Arch Neurol 2001; 58: 498 -504.

“Livelli di realtà” a cura di Massimo Piattelli Palmarini. Feltrinelli, Milano, 1987.

Maturana H. , Varela F. “ L’albero della conoscenza” Garzanti, Milano, 1995.

Molla G. (1999) Obiettivi e possibili indicatori di risultato nelle fasi avanzate della demenza. Atti del IX congresso nazionale SICP, Roma, 66 – 70.

Neal M, Briggs M. Validation therapy for dementia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 1, 2002. Oxford: Update Software.

Raglio A., Manarolo G., VillaniD. “Musicoterapia e malattia di Alzheimer” Ed. Cosmopolis, 2001.

Reisberg B; Kenowsky S; Franssen EH; Auer SR; Souren LE “Towards a science of Alzheimer’s disease management: a model based upon current knowledge of retrogenesis.” Int Psychogeriatr 11(1):7-23 , 1999.

Rogers JC; Holm MB; Burgio LD; Granieri E; Hsu C; Hardin JM; McDowell BJ. Improving morning care routines of nursing home residents with dementia. J Am Geriatr Soc 1999 ;47:1049-57.

Shuster JL Jr “Palliative care for advanced dementia” .Clin Geriatr Med 2000 May;16(2):373-86.

Società Italiana di Neuroscienze. Expert Panel Alzheimer “ Malattia di Alzheimer : Documento di consenso. Il pensiero Scientifico Editore, Roma 1999 pagg 24 – 26.

Spector A, Orrell M, Davies S, Woods B. Reality orientation for dementia (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 4, 2001. Oxford: Update Software.

Spector A., Orrell M., Davies S, Woods B. “Reminiscence therapy for dementia” (Cochrane review). In: The Cochrane Library, issue 2, 2000. Oxford: Update Software.